高校生が企画・運営!わくわくサイエンス教室(宮崎北高校)

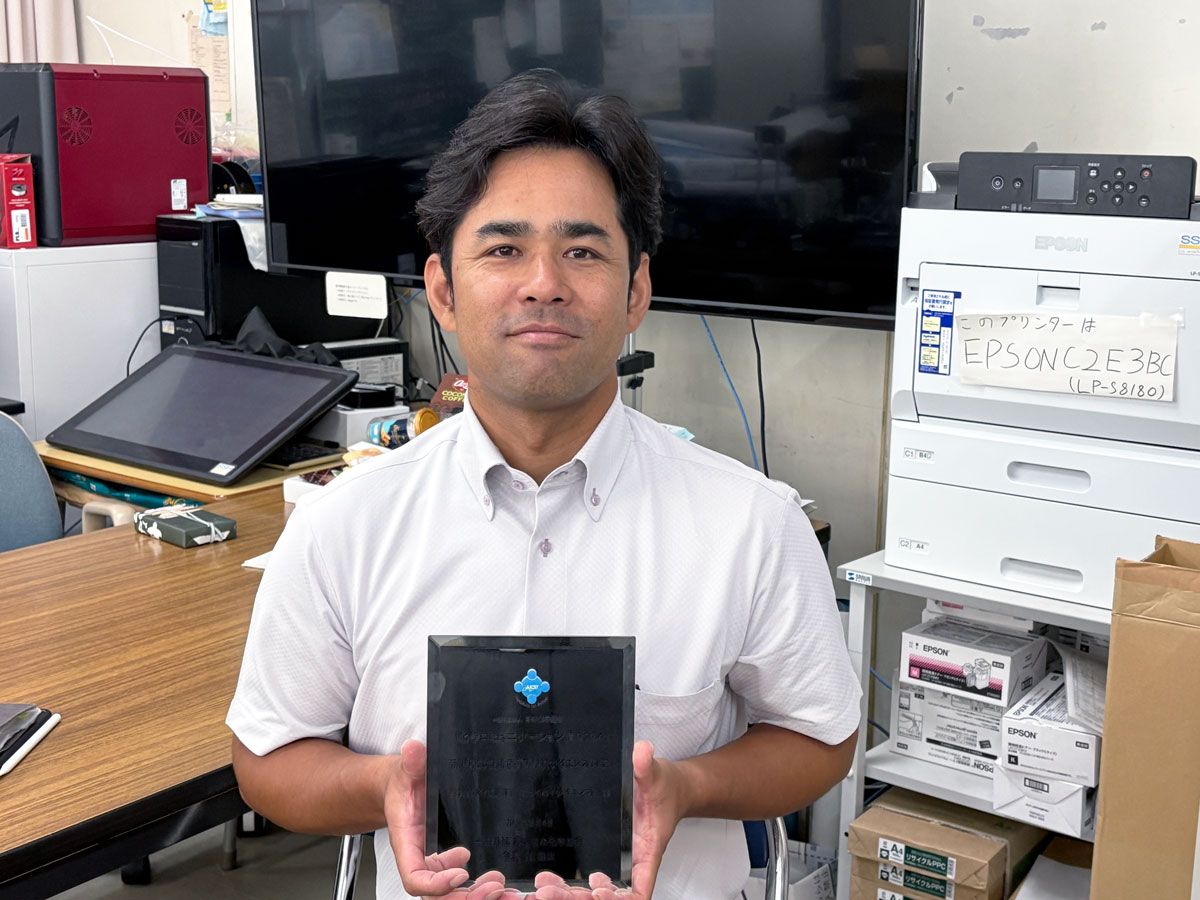

化学コミュニケーション賞2024受賞者インタビュー

2025年10月掲載

宮崎県立宮崎北高校サイエンス科 教諭

菊池 高弘 先生

永野 尭夫 先生

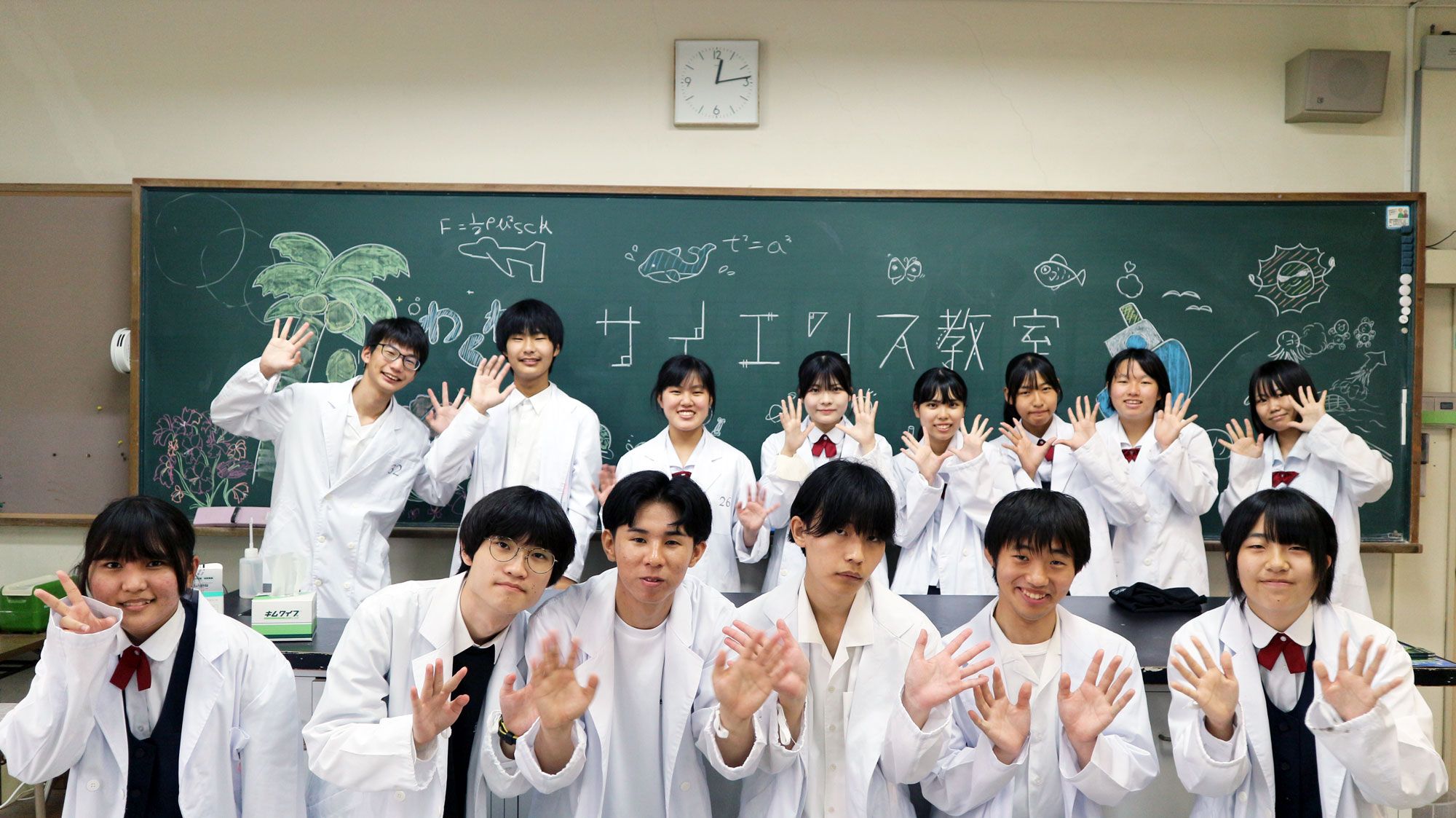

2024年の化学コミュニケーション賞を受賞した宮崎北高校サイエンス科の菊池高弘先生と永野尭夫先生に、受賞の背景や活動内容についてお話を伺いました。宮崎北高校サイエンス科では、「わくわくサイエンス教室」という高校生が小中学生に実験とものづくりを教える年2回のイベントを開催しています。今回のインタビューでは、教員の立場で生徒の活動を見守る菊池先生と永野先生に、受賞の経緯や活動について詳しくお話しいただきました。

(インタビュー日:2025年9月4日)

化学コミュニケーション賞の受賞について

——化学コミュニケーション賞の受賞おめでとうございます。応募のきっかけを教えてください。

菊池先生:どこからかは忘れてしまいましたが、化学コミュニケーション賞の案内が本校に届きました。それをきっかけに賞のホームページを確認しました。ちょうど昨年度、本校はスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の「先導的改革型(第Ⅰ期)」に採択されており、「わくわくサイエンス教室」というサイエンス科の生徒主体の取組を対外的に発表する場を模索していました。そこで、これまで積み上げてきた「わくわくサイエンス教室」の記録と、SSHの報告書を土台に応募書類を作成しました。

——それぞれ、受賞の連絡を受けたとき、どのような感想を持たれましたか?

菊池先生:本校の生徒たちが頑張って作り上げてきた企画と運営が評価されたのが嬉しかったです。関係した生徒たちにも伝えましたが、プレゼンテーションや企画立案をメインで担当していた在校生が特に喜んでいました。卒業生にも報告したところ、同様に喜んでもらえ、特に初期段階から関わっていた卒業生たちは、「自分たちの取り組みがここまで大きく発展したのか」と感慨深げに話していました。

永野先生:私たちも生徒たちも大変な思いをしながら、同時に楽しさも感じつつ取り組んできた取組だったので、報われたというか、「これまでやってきてよかった」という思いがありました。また、学校内でも、私たちやサイエンス科の生徒たちが頑張ってきたことは理解していただいたので、学校全体としても「よかったね」という雰囲気になっていると感じています。

宮崎北高校サイエンス科の特色と探究文化

——宮崎北高校サイエンス科について教えてください。

永野先生:宮崎北高等学校は、宮崎市に所在する県立高等学校で、普通科に加え、理数教育を重視したサイエンス科を設置しています。1学年8クラスのうち1クラスがサイエンス科であり、課題研究を中心とした「探究活動」を特色としています。1年次前半はプレ探究としてフィールドワークやグループワークを実施し、1年次末に3人前後のグループを作り、自分たちで研究テーマを決定します。2年次から3年次にかけて実験・観察を行い、3年次の夏から秋にかけて論文を完成させ、発表を行うという3年間の体系的なプログラムを構築しています。履修面でも普通科課程ではありますが理科3科目を必修とするなど、科学全般の幅広い知識を身に着けることができます。

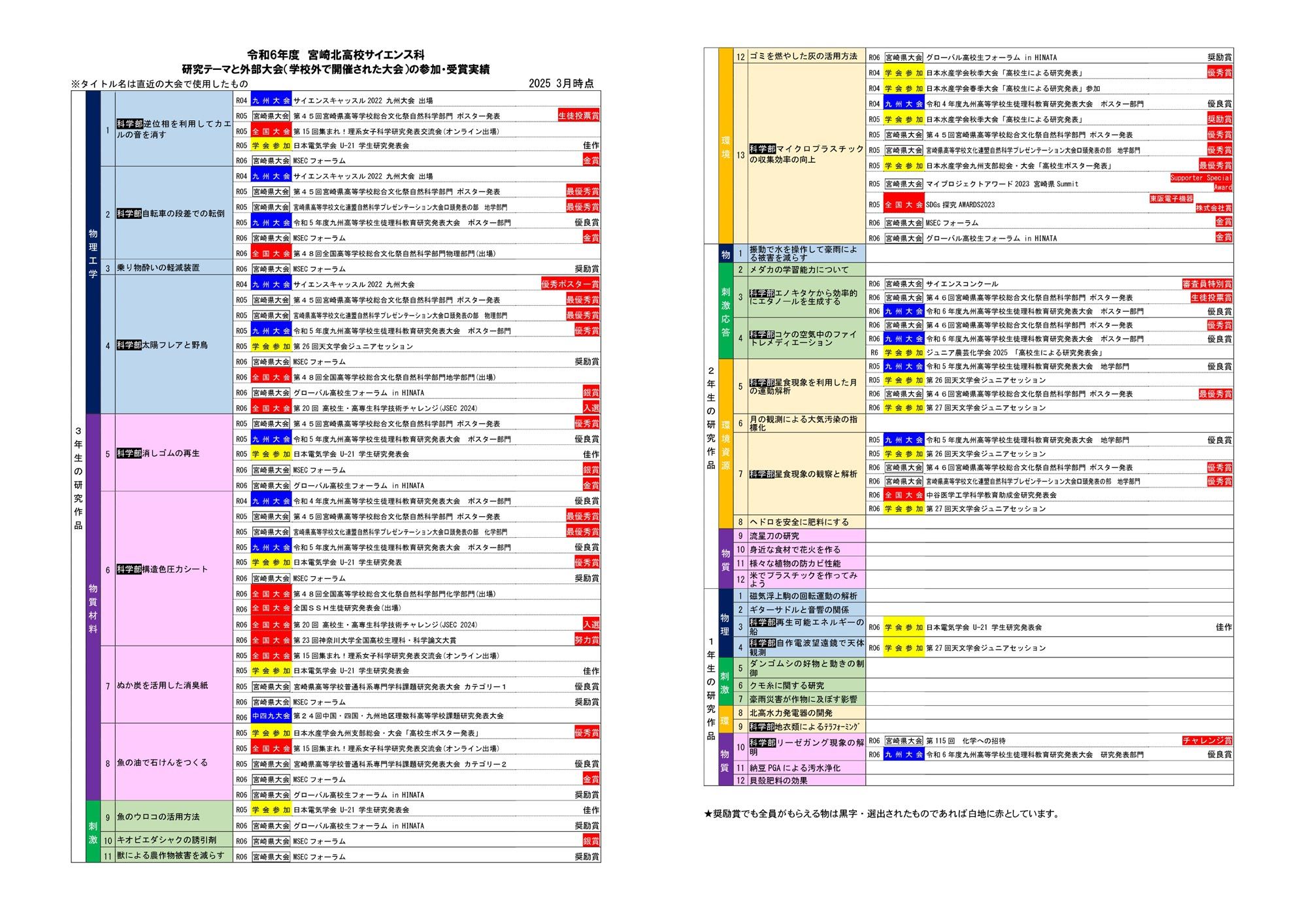

——この探究活動はどこかで発表されていますか?

菊池先生:校内の発表会に加え、科学部の生徒は全国高文祭やJSEC(高校生・高専生科学技術チャレンジ)などに挑戦したり,書き上げた論文は神奈川大学の全国高校生理科・科学論文大賞、東京理科大学の坊っちゃん科学賞などに挑戦します。全員が応募するわけではありませんが、完成度が高かったり進捗が早い生徒には、挑戦を後押ししています。

——サイエンス科は1クラスということは、同じメンバーで3年間学ぶのでしょうか。

永野先生:はい。基本的には同じメンバーで3年間過ごします。仲間意識が育ちやすく、居心地が良いと感じる生徒が多いですね。

——卒業生とのつながりもあるのですか。

菊池先生:はい。探究活動の指導に先輩を呼ぶなど、ホームカミングデーのような企画も行っています。

高校生がつくる実験教室の舞台裏

——受賞の核となった「わくわくサイエンス教室」について教えてください。

永野先生:わくわくサイエンス教室は、サイエンス科の生徒が企画・運営する小中学生向けの実験教室です。SSH事業の一環として始まり、科学の楽しさを地域に広げることと、生徒自身の企画力・コミュニケーション力を育てることを目的にしています。年2回、6月と12月に開催しています。

2020年12月に第1回を実施し、2025年6月までに通算10回行っています。立ち上げ当時はコロナ禍でこうしたイベントがほとんどない時期でしたが、だからこそ、科学系の体験機会をつくりたいという思いがきっかけでした。当時は参加定員も少なくし、消毒や検温、座席の間隔を空けるなど感染対策を徹底したうえで実施しました。第1回は教員がすべて企画・運営しましたが、この取組がまさに「探究活動」の理念につながっているので、「生徒が担った方がいい」と考え、2回目からは生徒が主体の運営委員会が企画・運営する形にしました。

なお、この取組は授業ではなく課外活動として位置づけられており、準備は放課後、開催は土曜日に行っています。希望する生徒が自由に参加できることも特徴です。

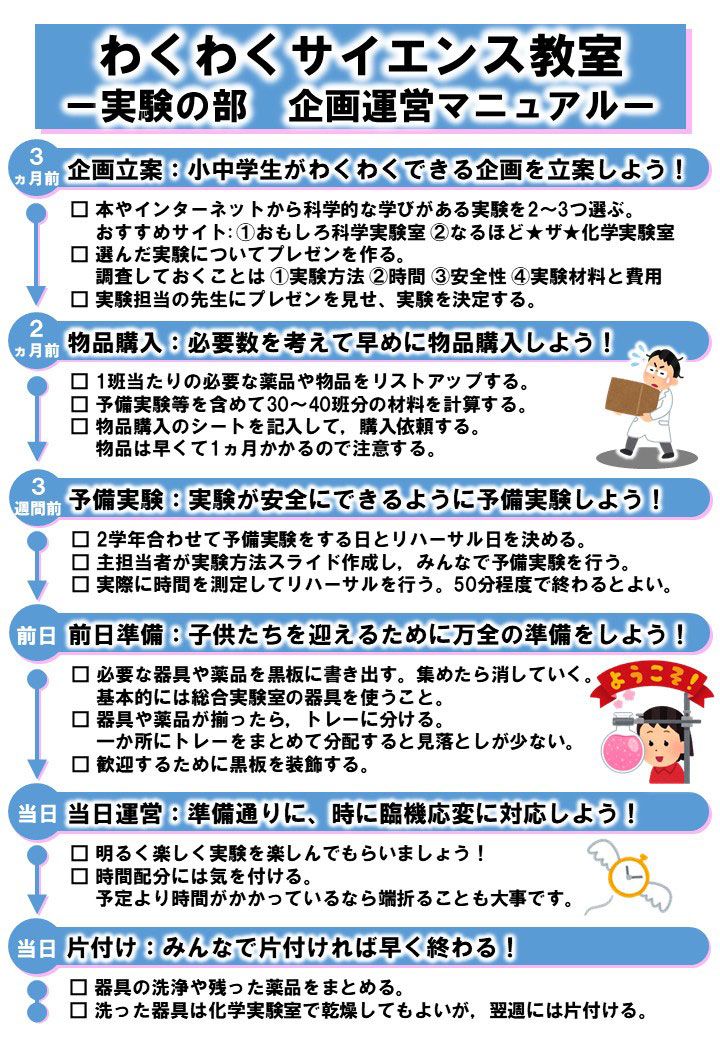

——運営のプロセスを具体的に教えてください。

菊池先生:開催の3か月前に、まず実行委員を公募します。委員の人数制限はありません。次に、企画会議で実験テーマを決定し、予備実験を行います。その後、通しリハーサルで時間配分や安全面を確認します。当日は、小中学生2人と高校生1人の3人班で実験を進めます。案内ポスターの制作も生徒の役割です。教員は、各校への案内や申込管理、安全面の最終確認を担当します。

永野先生:年2回の開催のうち、6月は1年生が入学直後で準備に間に合わないため、2・3年生が中心になります。一方、12月は受験準備に入る3年生を外し、1・2年生で運営します。このように、学年ごとの状況に応じて役割を調整しています。

——準備は3か月とのことですが、短期で回せるコツは何でしょうか?

菊池先生:最初は6か月前から動いていましたが、実は6か月あると、真ん中に空白期間ができがちです。3か月に絞って密度を上げ、予備実験を1回以上行い、その後に通しリハーサルを入れるようにしています。実際には、少なくとも2回以上は練習し、時間計測まで含めて確認しています。このリズムが定着して、効率的に進められるようになりました。

——実験や準備で、特に大切にしていることはありますか?

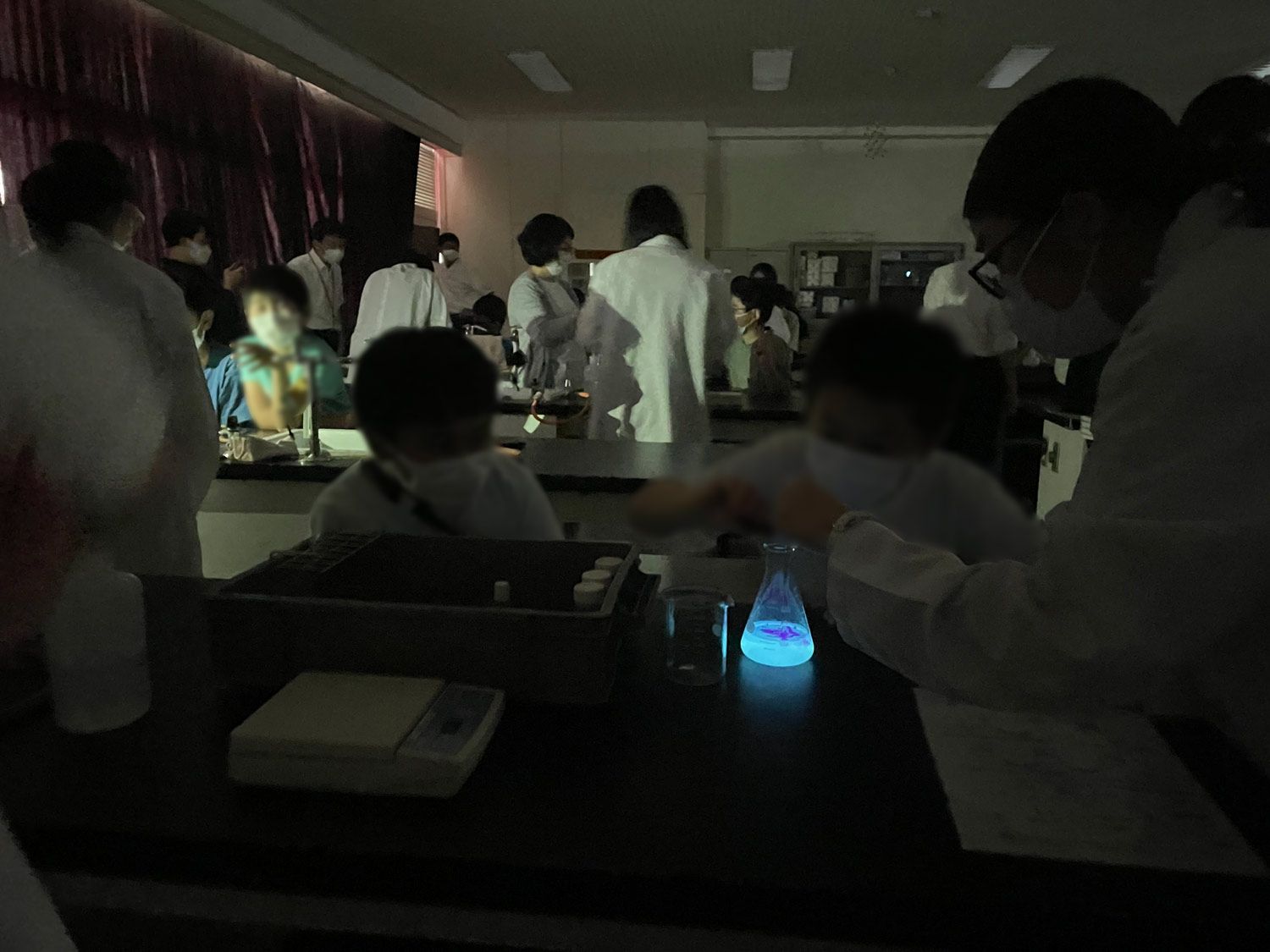

永野先生:実験では保護メガネもちゃんとつけさせて、本物の器具を使わせます。紙コップで代用すれば安全で手軽ですが、科学人材を育成するには、本物の器具を正しく使わせることが大切だと考えています。そして、「面白い」で終わらず、「なぜそうなるのか」といったメカニズム、原理までちゃんと伝えるように指導しています。「色が変わってすごい」で終わらせないのがルールです。

——ちなみに、直近の2025年6月の実験教室ではどんな実験をされたのですか?

菊池先生:洗濯用洗剤を使った蛍光の実験です。ブラックライトを当てると、洗剤に含まれる蛍光増白剤が青白く光る現象を観察しました。身近な素材を使いながら、光と化学の関係を楽しく学べる内容にしました。

わくわくサイエンス教室 ー 企画運営マニュアル(仮)

——広報はどのようにして行われますか?

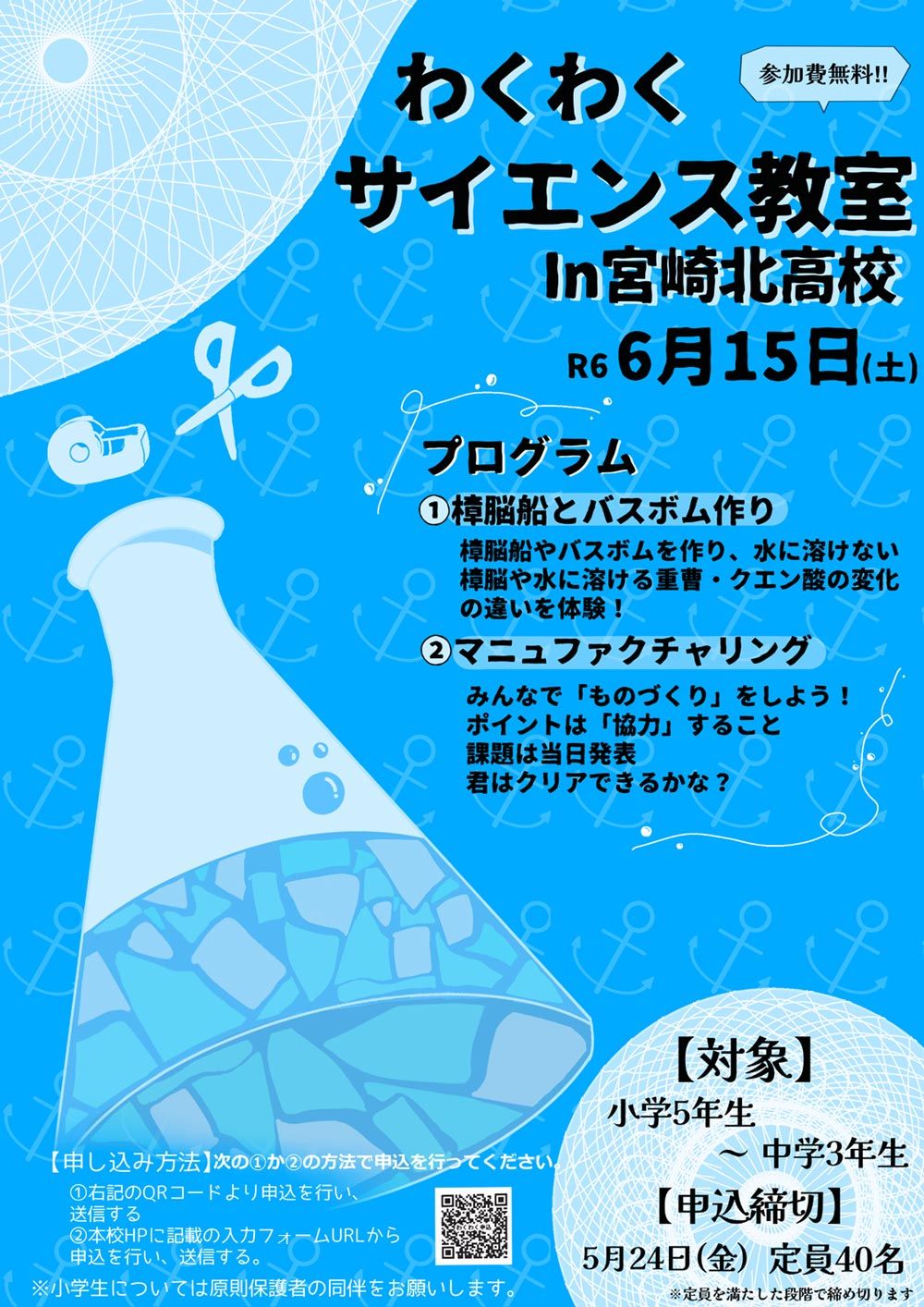

菊池先生:近隣の小中学校にポスターを届けたり、SNSで発信したりしています。ポスターのデザインも生徒が担当しています。以前はPowerPointで制作していましたが、現在は生徒一人ひとりがiPadを活用しており、描画アプリを使いこなしてプロ顔負けのビジュアルを次々に生み出すような生徒もいます。

SNSでは、インスタグラムで活動の様子を発信し始めました。さらに、地元のケーブルテレビに取り上げられたこともありますし、宮崎県のホームページにも開催案内のプレスリリースを掲載してもらいました。

——参加する小中学生は、1回あたりどの程度でしょうか。

菊池先生:おおよそ40人前後です。最初の開催はコロナ禍の影響で、人数を大きく制限せざるを得ませんでしたが、実験室の収容人数や安全面を考慮しながら調整を重ね、現在は40名程度で実施しています。

——プログラムは化学実験が中心ですか?

菊池先生:毎回、「化学実験教室」と「ものづくりコンテスト」の2本柱で構成しています。

——ものづくりコンテストとは、どのような内容ですか。

永野先生:紙飛行機を作って飛ばすなど、紙工作が中心です。短時間でも楽しめる工夫をしています。直近の2025年6月の教室では、地面効果翼機の紙飛行機を作って、飛行距離を競うなどしています。

——教室の当日のスケジュールについて教えてください。

永野先生:9:00~12:00の半日で実施しています。

——この活動には菊池先生や永野先生以外にも関わっている先生がいらっしゃるのでしょうか。また、どのような役割分担で実施されているのですか。

菊池先生:はい。サイエンス科の担任や副担任を中心に5~6名の教員が関わっています。「化学実験教室」は私(菊池先生)が、モノづくりコンテストは物理の先生がメインで担当しています。英語や国語の先生も実行委員会に入っていただいており、運営を支えてくれています。

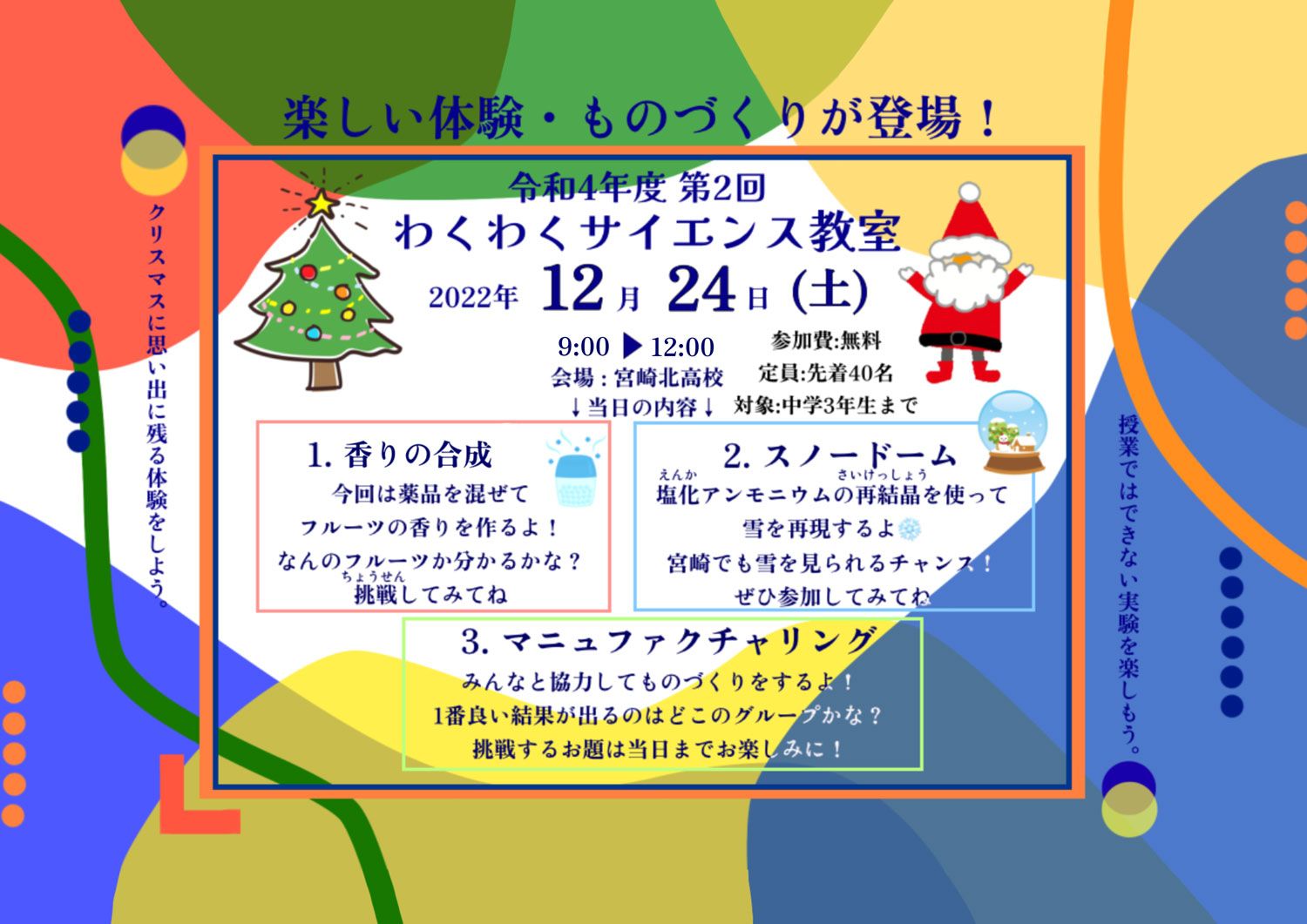

生徒作成案内ポスター(令和6年度 第1回)

生徒作成案内ポスター(令和4年度 第2回)

伝える工夫と成長の瞬間

——教室を担当する生徒の皆さんは、小中学生が相手ということで、何か工夫されていますか?

菊池先生:ただ普通に実験を行うのではなくて、教え方や伝え方を相当工夫しています。例えば、ルミノール反応を説明するのに、反応式を説明するのではなく、恋愛に例える(※)など、どうしたらうまく伝わるか工夫して説明していました。生徒たちの柔軟な発想に、むしろ私たちが学ばされました。

(※)実際に生徒が作ったスライドでは…

物語は「ルミノールちゃんが過酸化水素くんに恋をする」という設定から始まります。けれど、ルミノールちゃんはなかなか勇気が出せません。そこで登場するのが、炭酸カリウムちゃんと過硫酸カリウムちゃん。二人は“仲を取り持つ友達”として、反応を助ける触媒の役割を担います。

「協力して!」というセリフとともに、恋のストーリーは加速。やがてルミノールちゃんは思いを伝え、過酸化水素くんと結ばれます。その瞬間が「酸化反応」、そして二人の関係が輝き出す“発光”というハッピーエンド。

さらにスライドには「このルミノール反応はどこで使われているでしょう?」というクイズも登場。正解は“事件の鑑識”。血液中のヘムが触媒となることを楽しく学べる工夫が盛り込まれていました。

ルミノール反応を恋愛にたとえたスライドの表紙

——実験を企画・運営した高校生たちからは、どんな感想が寄せられていますか?

菊池先生:「教えるのは難しいな」という感想が多かったです。普段は先生に教わる立場ですが、いざ自分が伝える側になると、順序や言葉の選び方、安全への配慮など、想像以上に大変だと感じたようで、他の企画でインタビューを受けた際に「先生たちはすごいなと思った」というコメントもあり、ちょっと嬉しかったです。

——3か月の準備から本番までで、どんな変化、成長を感じる場面はありますか?

菊池先生:あります。人前で話すのが苦手だった生徒がプレゼンを堂々とこなせるようになったり、もともとこうした活動を好きで楽しくやっていた生徒も、人をまとめたり、組織を運営したりすることや発表がうまくなったり、成長しているなと思いますね。 総合型選抜や学校推薦型の面接で、この経験を活かして大学合格を掴んだ例もあったりします。

——進路選択への影響についてはいかがですか。

菊池先生:進路はさまざまですが、印象深かったのは、教える経験を通じて「伝えるのが楽しい」と感じ、学校の先生を目指すきっかけになった生徒がいたことです。また、「何かを伝えていくのが楽しい」という気持ちを持つ生徒もいました。もちろん、サイエンス学科ですので、工学部や理学部、農学部など、理工系のさまざまな分野に進学する生徒が多いです。

——それは先生方にとっても嬉しいですね。

菊池先生:そうですね。今もなかなか教職を目指す生徒は多くありませんので、こうした経験がきっかけになるのは非常に貴重です。

——わくわくサイエンス教室を体験した小中学生の反応はどうでしょうか?

永野先生:基本的に、みんな楽しんで帰ってくれます。参加する子どもたちはもともと理科に興味を持っていることが多いのですが、さらに好きになってくれていると感じます。アンケートでは、これまで参加した小中学生の95.4%が「実験は楽しかった」、87.7%が「化学実験をする職業に就くのも良い」と回答しており(回答数:303)、進路選択にも良い影響を与えているように思います。さらに、参加者の約35%がサイエンス科に進学しています。この活動が、地域の科学人材の育成につながっていると実感しています。

——保護者の関わりはいかがですか?

菊池先生:小学生は安全管理のため保護者同伴を必須にしています。中学生は必須ではありませんが、見学に来られる方もいます。保護者には、高校生と小中学生が対話しながら学ぶ様子を間近で見てもらっています。保護者からも「良い取り組みだ」という声をいただいています。小中学生の参加者にはリピーターが多く、そのままサイエンス科に入学し、今度は教える側になるケースも少なくありません。

広がる波及効果とこれから

——SSHは指定期間がありますが、運営の持続性についてはいかがですか?

永野先生:本校はSSHの指定が23年目に入り、現在は第5期(3年指定)の2年目で2026年までです。SSHが終了してもこの取組が続けられるよう、サイエンス科の枠で運営できる体制を整えています。材料費の確保は課題ですが、毎年いくらぐらいという目途を決めているのでその金額さえ確保できれば継続できるようになっています。

——今後の課題はいかがですか?

菊池先生:連続して参加してもらうことで、1年目は「先輩の背中について学ぶ」、2年目は「部分の責任者」、3年目は「全体の設計者」といった形で、段階的に経験してもらえるといいですね。また、今もある程度はできているのですが、計画の立案や伝え方などを生徒だけでもブラッシュアップできるようパッケージ化できるといいですね。あとは、現在半日で行っているわくわくサイエンス教室などを軸にして、「サイエンスフェア」や「科学の日」のような一日イベントにできたらいいなと思っています。

——わくわくサイエンス教室の価値や意義を、先生方はどのようにお考えですか?

永野先生:体験を通じて科学への興味・関心を育む活動の提供という意味で、とても有意義だと考えています。いわゆる「理科離れ」が語られていますが、小中学生の時期に「自分の手でやってみる」体験を積めるかどうかが分かれ目になると思います。わくわくサイエンス教室は、その入口として地域に開かれた実験室になっていると感じます。

菊池先生:中学生になると、すでに文理選択を意識し始めると言われています。その前に理科の楽しさを体験できるかどうかが、その後の進路に大きく影響します。だからこそ、小さいうちから理科に親しむ機会をつくることが重要です。そして、この活動では「教わる側」から「教える側」になることを通じて、高校生自身も大きく成長します。教員は安全管理と土台づくりを担い、生徒を信じて任せています。その文化こそ価値だと思います。

——同じような活動を検討している他校の先生に、メッセージをお願いします。

永野先生:「小中学生には本物に触れさせる」、そして「高校生には企画から任せる」の二点です。教員は安全管理だけ気を配れば、後は見守るだけにして、生徒が判断し工夫する余地を最大化することが大切です。化学は身近な素材にあふれています。歯磨き粉やシャンプーの成分だって立派な教材になります。科学の言葉でコミュニケーションできる人を育てていきたいです。

菊池先生:高校生の発想や行動力は豊かなので、ぜひ挑戦の場を与えてほしいです。こちらが思いつかないような実験や伝え方をしてくれますから。教員は場をつくることに集中すればいいと思います。

——本日は貴重なお話をありがとうございました。

今回のインタビューで印象に残ったのは、「高校生を信じて任せる」ことの重要性と、その結果生まれる成長です。準備段階から安全管理、当日の進行まで、生徒が主体となり、教員は見守り支える。この構図が、科学の知識だけでなく、伝える力や企画力、責任感を育てていました。地域に開かれたこの活動が、未来の科学人材を育てる確かな土壌になっていると感じました。

宮崎北高校と指導教員プロフィール

宮崎北高等学校について

宮崎県立宮崎北高等学校は、1984年に宮崎市内で開校した県立高等学校である。普通科とサイエンス科を設置し、学力の向上と人間性の育成を重視した教育を行っている。また、国公立大学をはじめとする幅広い進路に対応し、探究活動や理数教育にも力を入れている。2003年にはスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受け、科学技術人材の育成を推進している。学習と部活動の両立を大切にしながら、地域に根ざした教育活動を展開している。

宮崎北高校公式サイト: https://cms.miyazaki-c.ed.jp/6040/

菊池 高弘(きくち たかひろ)先生

宮崎北高校サイエンス科の化学教諭。教員歴7年で、宮崎北高校勤務も7年目。学生時代の専門は化学で、半合成の研究に携わっていた。わくわくサイエンス教室の化学実験全般を統括し、安全管理・教材開発・実験手順の確認を担当。生徒による企画段階では、危険箇所の洗い出しや安全項目の必須化を指導し、予備実験・リハーサルの実施を重視。さらに、本物の器具を使う方針を守りながら、小中学生に原理を伝える工夫を高校生と共に考える役割を担う。加えて、広報物制作やSNS発信の指導にも関与し、活動全体の質を高めている。

永野 尭夫(ながの たかお)先生

宮崎北高校サイエンス科の数学教諭。教員歴19年で、宮崎北高校勤務は14年目。SSH事業の中核担当として、探究活動のカリキュラム設計や、わくわくサイエンス教室を含む地域連携イベントの企画・運営を統括。生徒の課題研究の進行管理や外部発表への橋渡しも担い、科学教育の質向上と人材育成に取り組んでいる。